为深化项目与产业的融合,自第二届起,训练营升级为“创作+提案”模式,涵盖了【创作训练营】、【提案大会】以及【项目一对一】三大核心板块。此模式通过“创作指导+产业对接”的方式,致力于为长片创作提供精准指导,并寻求全产业链的协同支持。

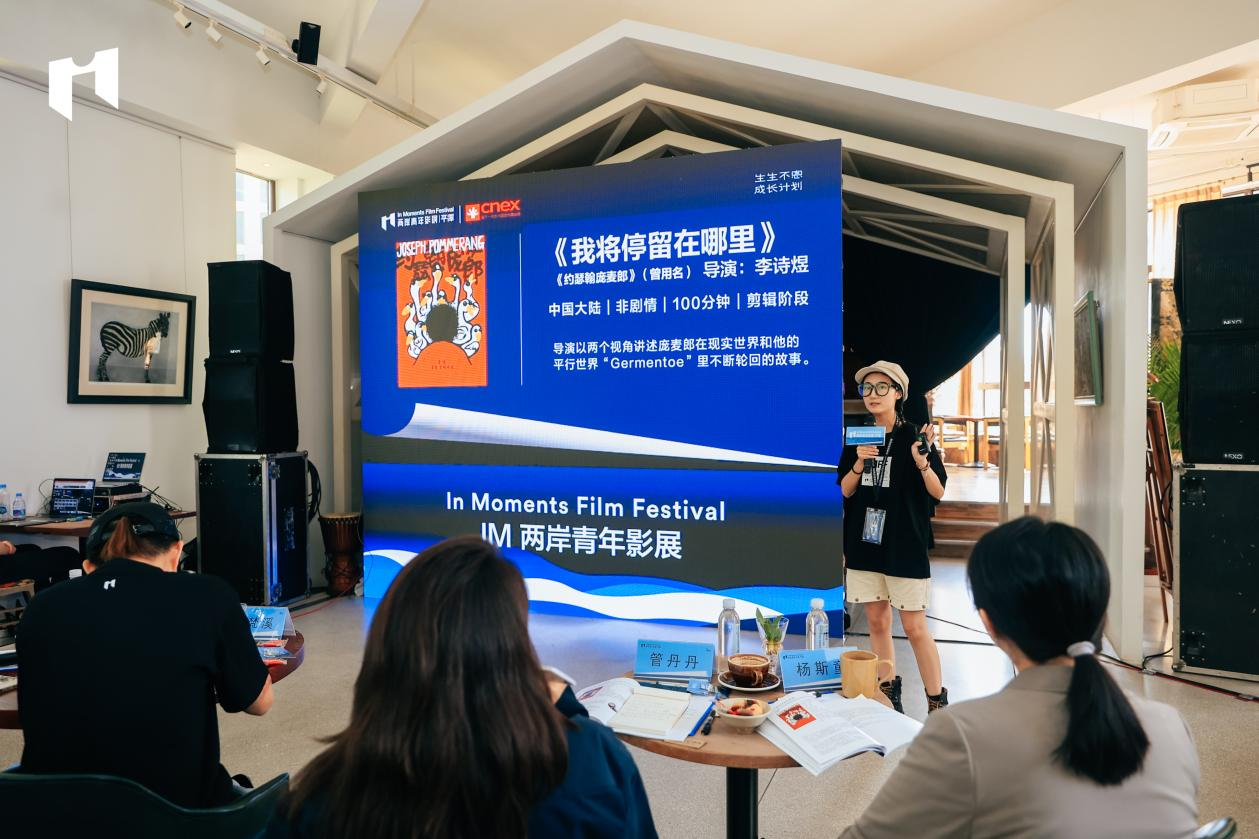

第三届IM两岸青年影展于9月13日在平潭海岛客厅举办“生生不息”成长计划提案大会,邀请到8位业界一流电影公司、机构组成的决策人团队。他们分别是:CNEX视纳华仁共同创办人暨执行长陈玲珍、北京无限自在文化传媒股份有限公司董事长朱玮杰、禾和影业有限公司副总裁管丹丹、抖音纪录片板块负责人吴璇、华夏电影发行有限责任公司制片部经理陈昌业、北京聚合影联文化传媒有限公司总经理杨斯童、冬春影业总经理及制片人赵媛以及哗哩哗哩副总裁卢梵溪。

11个入选项目经过专业导师3天全方位的培训后,创作者们首次在这里直接面对由播出平台、出品方、投资人等组成的市场决策团队检验,并获得一对一洽谈合作的机会。

《夏季热》

导演、编剧:王思曼

项目阐述:

短片讲述了刚刚结束一段草率婚姻的三爻,与辛亥离奇重逢,在接下来的两天一夜里,二人热烈又短暂的相聚分离过程。

作品目前是一部30分钟左右的剧情短片,已经完成了初剪,未来准备发展成一个90分钟的长片。目前的诉求是需要大概5万的后期资金,更远一点的目标就是希望之后能去参加一些节展、上线一些平台。

决策人点评:

一定要找到影片跟观众之间的联系,思考如何能够引起观众想要一直看下去的兴趣。这部作品让我想到Lady Gaga那个片子,如果你能把它往那儿靠的话,市场缘会比较好。

——决策人 陈玲珍

《过江的男孩》

导演、编剧:张开⽻

项目阐述:

我带来的是一个东北农村的公路轻喜剧,是一个男人和一个男孩的尴尬之旅。我的灵感来源是霍华德.霍克斯,想利用东北平原比较宽阔的特点,用一种平面化、舞台化的效果去营造喜剧特点,去展现东北人和环境的关系。

目前只拍了20分钟的短片,还在修剪中,未来想发展成长片。短片侧重于描述一个事件,而长片将注入更多的本土性、喜剧性的表达。

决策人点评:

如果要改编成长片的话,可看性和商业性比较重要,所以 我建议关于在编剧的过程中可以再深入完成人物的丰富性。

——决策人 管丹丹

《僵尸外公》

导演、编剧:钱柠

项目阐述:

本片将僵尸片与私人表达进行融合,描述一个男孩对他患阿兹海默症外公的复杂情感。看着最亲的人在疾病中坠入深渊,和在僵尸片中看见旁人变成僵尸而无法拯救TA的感受十分相似。影片兼具社会养老议题、东方奇幻元素的呈现。

我想为这个短片找最后一笔完善它的资金,同时用这笔资金将它开发成长片,构建更完整的世界观。

决策人点评:

想要在大陆上院线或者面向更多的大众,要平衡好类型外观和你的主题表达。另外在世界观设置上,目前还是偏西方,未见得合适我们这的观众。我很喜欢这个创意,但还是要多从整体上去想想。

——决策人 陈昌业

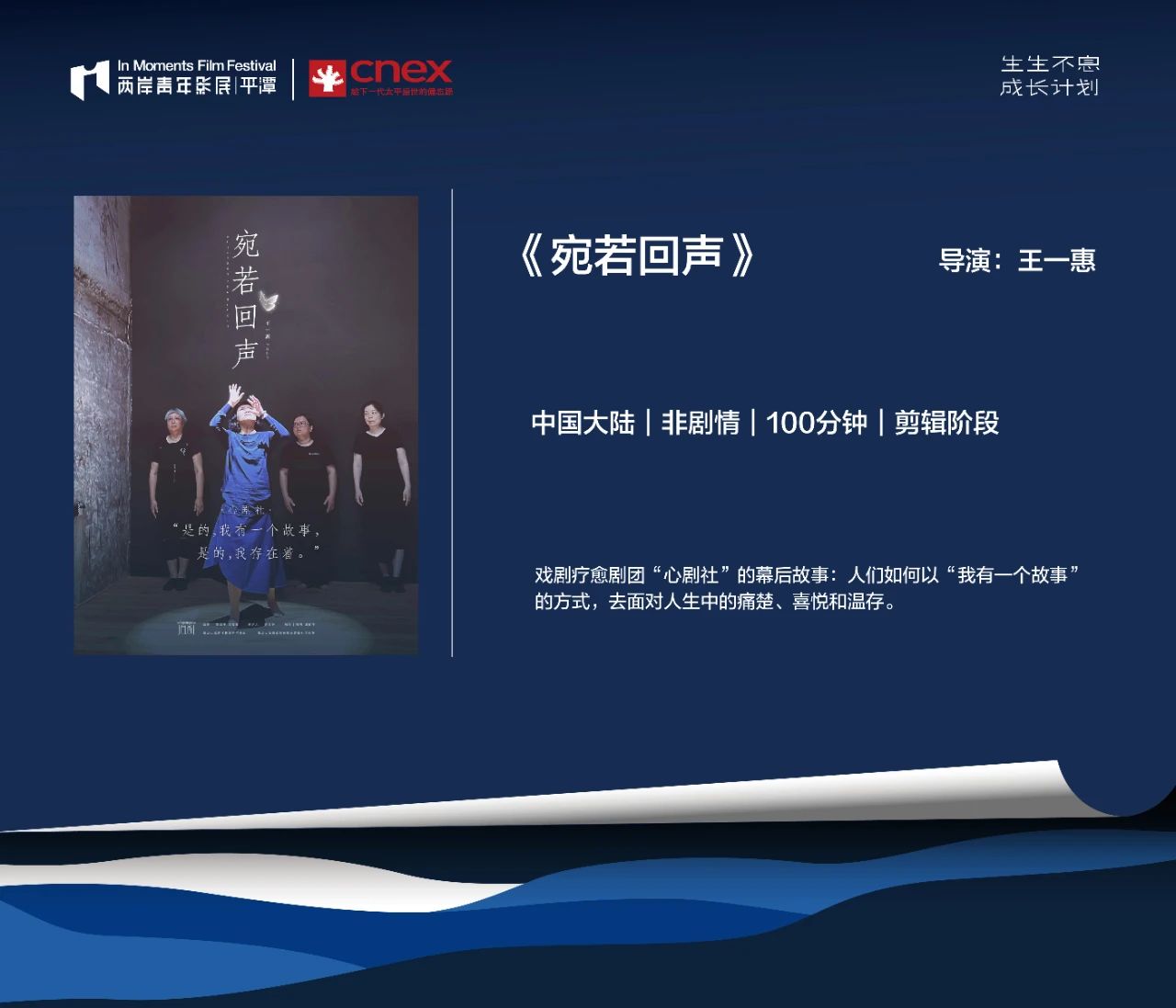

《宛若回声》

导演:王⼀惠

项目阐述:

我的纪录片拍摄了戏剧疗愈剧团心剧社的幕后故事:人们如何以“我有一个故事”的方式去面对人生中的痛楚、喜悦和温存。纪录片的主角是一群40、50多岁的女性,她没有传统意义上舞台上曼妙身材,但有的是与凡人无间的饱经风霜的面容。希望观众看到故事主线人物台上和台下交错的人生故事。

现在已经拍摄了超过260小时4K影像素材,即将再拍摄一年。这是我们这次来到影展的合作诉求,是想找到合适的播出平台。

决策人点评:

艺术疗愈这个概念可能对于大多数互联网用户来说门槛还蛮高的,所以导演需要给大家一个理由,为什么你要拍TA们,或者观众为什么要看TA们。另外你拍摄的空间像一个“茶馆”,其实可以从中挖掘普通人讲故事的幽默性和有趣。

——决策人 吴璇

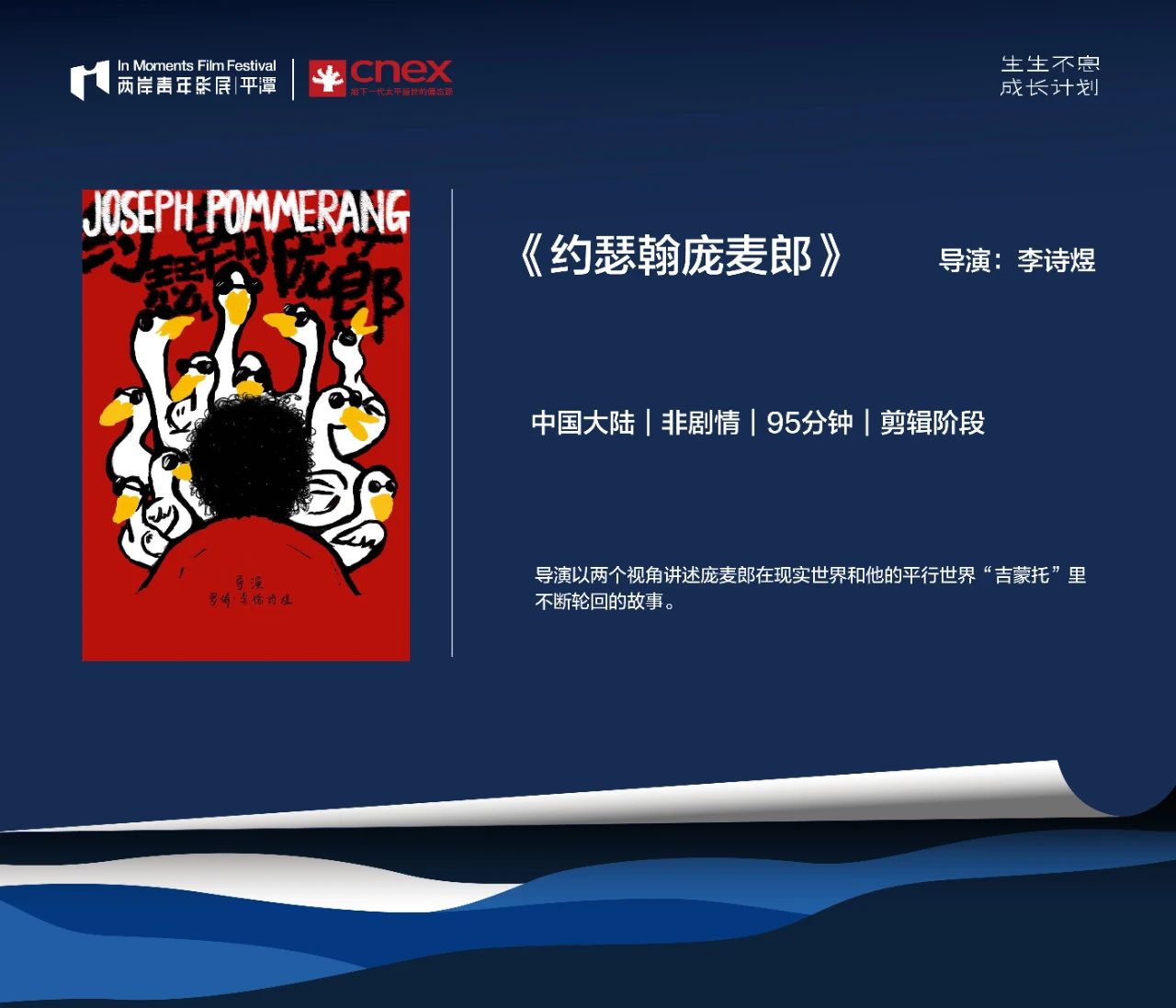

《我将停留在哪里》

导演:李诗煜

项目阐述:

我的主人公叫什尼亚克约瑟翰庞麦郎,他的本名叫庞明涛, 2014年因为一首《我的滑板鞋》而被大家所熟知。这个片子将讲述导演以双重视角、两个身份跟随庞麦郎在现实世界以及平行世界里不断轮回的故事。动画将会贯穿在其中,搭建起他的整个“Germentoe”平行世界。

目前我的工作已经完成了剪辑大纲,以及5个小时的导演初剪,希望在这里能够寻求到后期的联合制作或者是部分的资金支持。

决策人点评:

希望片中能呈现庞麦郎和推动着他去做出一些决定的旁人的动机,因为它涉及到这个人物塑造的精神层面和现实困境。

——决策人 杨斯童

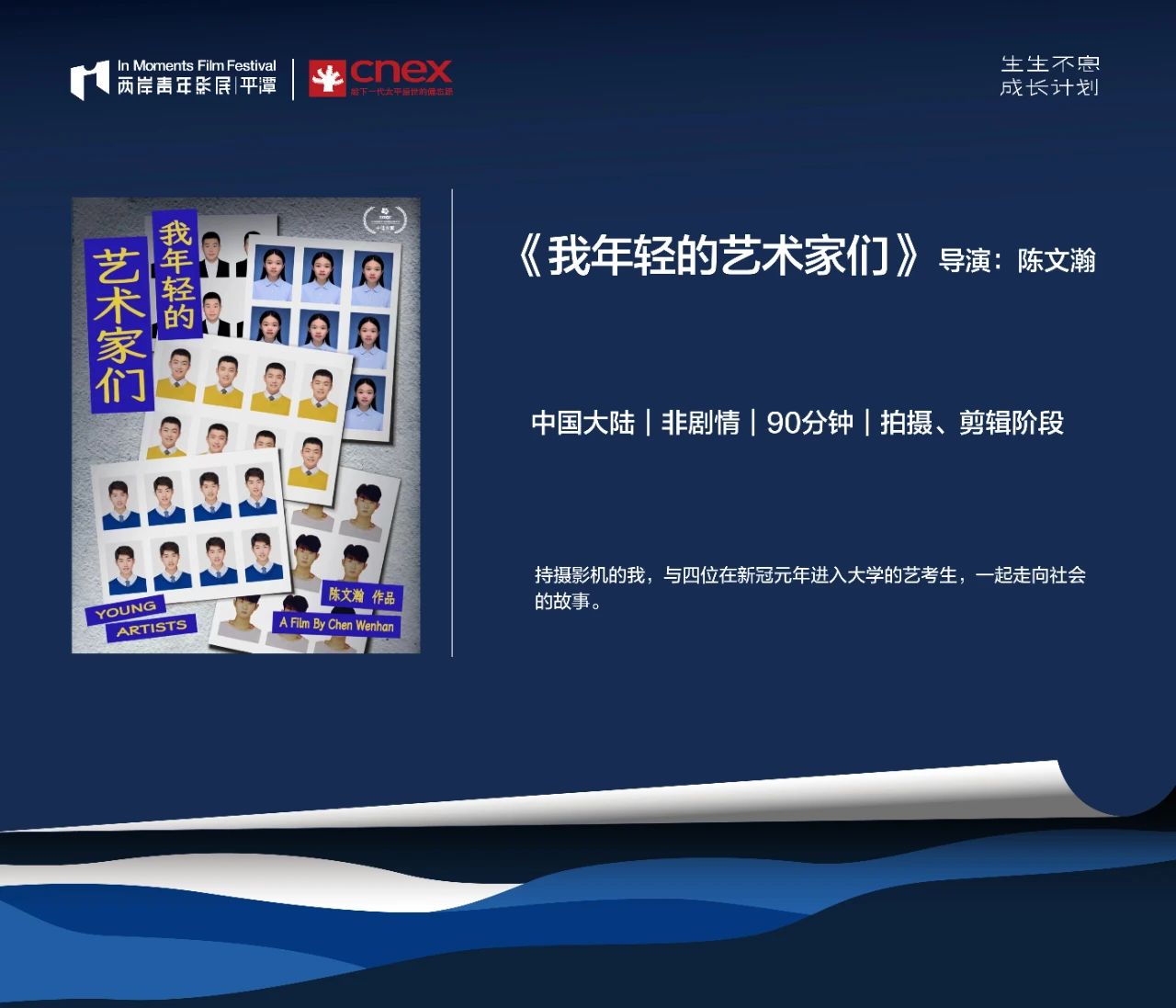

《我年轻的艺术家们》

导演:陈⽂瀚

项目阐述:

三位来自闽南小城一所普通高中的艺考生,是新冠疫情暴发后首批经历高考走向社会的 “零零后”。丁一和天鹏在艺术院校,分别学习表演和美术。雅莹艺考失利,复读后去了医学院。在与爱人的告别中,在不确定的时代下,模糊的艺术理想和疫情一同褪去,拿着摄影机的文瀚似乎还在坚持,探寻他们毕业后共同的末来。

项目于2020年1月开始,目前已有400小时(单机位)的素材, 希望寻找制片人与剪辑师的加入,及寻求资金以支持未来一年的拍摄。

决策人点评:

越是在特殊时期,越是有可能逼迫和撞击出新鲜的东西,这个项目让我看到了这种可能性。片中无论是人群还是事件,其实是非常符合B站的,不知道导演有没有思考过这部纪录片要拍到什么的节点。

——决策人 卢梵溪

《回家》

导演、编剧:⻰筱⽟

项目阐述:

这个影片讲述的是顾米米为接在医院饱受新冠后遗症折磨的父亲回家,不断地寻找出路的故事。通过近两年的纪实拍摄,纪录了时代巨变下的个人命运和情感故事。

影片在2020年的时候作为毕设拍摄了4个月,后面我们又拍摄了将近一年半的素材,现在在进行后期的素材整理和内容挖掘。我们的需求是希望能够获得资金支持和合作的后期团队。

决策人点评:

如果是要做成一个抵达更多观众的作品,作品需要探寻不一样的路线。那些家庭录像带是你很好的素材,如果在此基础上更多地思考作品的社会治愈功能会更好。

——决策人 陈玲珍

《小文面馆》

导演、编剧:缪吉娜

项目阐述:

《小文面馆》讲述的是上世纪90年代到千禧年代间两代女性角色在上海一个边缘小镇的命运和她们辗转的生活状态。故事中的两代女性虽被困于环境中,但我也想从女性视角表达她们的顽强生命力和内在力量。

目前是完成了5分钟的先导片,讲述的是第一章节小文和阿四的爱情故事,希望能把短片拓展成长片,预算600万人民币。

决策人点评:

从剧本完成上看,故事跟社会的关系不是特别的紧密,跟时代的关联很薄弱。然后视角的转换也导致主线有些混乱,同时造成了这个故事的张力和粘度不够。

——决策人 赵媛

《果栏街》

导演、编剧:何卓斌

项目阐述:

这是一个写实风格特别明显的片子,关于水果、澳门、亲情。从电影学院毕业的阿杰,被逼迫着做不喜欢的东西,回到果栏街去父母的水果店打工。他在这个街区混日子的过程重新对父母产生了认识,达成了和解。

目前创作在剧本阶段,但我已经找到资金拍我的样片,希望能够带更多的画面给各位老师们看,一起分享。

决策人点评:

我觉得细节特别真实,而且有特别强的结构感。但是我建议把片长缩短到90分钟,这样会更精炼。另外,三口之家里面,母亲的角色现在是完全是陪衬,其实我还挺期待看到母亲背后的故事。

——决策人 赵媛

《荒草》

导演、编剧:厍梦娜

项目阐述:

这是一个发生在阳光下的青春悲剧,通过一群十四、五岁的孩子因莫须有的早恋被伤害的故事,关注校园霸凌、青少年心理健康、女性困境等社会问题。电影想展现的是一种日常性、系统性的悲剧,希望可以通过它引起疗救的注意,哪怕只能拯救于万一。

这个电影是想在我的家乡,也是真实故事的发生地西安市周至县拍摄,预算是300万左右。项目已经完成了剧本创作,正在寻找投资。

决策人点评:

影片出自你的亲身经历,但怎么样做才能真正引起观众们对其中议题的思考?我觉得在故事的结构上,家庭的角色好像有一点被淡化了,这是一个需要被探讨的地方。你可以通过完善情节有的放矢地去释放个人经历。

——决策人 陈玲珍

《小径分岔的花园》

导演、编剧、剪辑:姜柏廷

项目阐述:

这是由三个相互独立又相互关联的故事组成的爱情文艺片,曾是导演的机场地勤树与已在北海道成家的初恋韩冬上演一段浪漫但克制的重逢;十八线演员冠与陌生失恋女孩花生一夜情似的神奇危险邂逅;失去激情的情侣树和冠在生活与爱情的迷宫中,努力地寻找出口。

目前在重组新的演员阵容,已经敲定了孙千和张本煜,长片制作预算300万左右。也希望可以和各位老师探讨导演风格方面的内容。

决策人点评:

这个剧本的文字非常优美和清新,但看了样片觉得跟你的文字不太相符,可能在视觉这块要再好好定义一下风格。

——决策人 赵媛

- 关于IM两岸青年影展

IM两岸青年影展创办于2020年,是以扶持全球高校青年影视创作 力 量为目标, 集短片评比 、论坛 、展映 、训练营等于一体的专业影像节 展 。 IM是“ In Moments ”简称, 意为“从这一刻起 ”。作为高校青年影视创 作人成长路上的支持与见证者 ,IM倡导青年创作人以影像为手段,呈现多元时代下社会发展的真诚表达 。

廖庆松 、徐小明 、陈玲珍 、李睿珺 、阿美 、王小帅 、唐大年 、萧汝冠等知名导演, 编剧 ,制片人 ,剪辑师都曾作为终审评委或训练营导 师参与过影展 。

IM两岸青年影展由福建省电影局、福建省广播电视局、福建省广播影 视集团、平潭综合实验区党工委主办;海峡卫视、东南卫视承办。

- 关于「生生不息」 训练营

2021年 ,IM两岸青年影展开设了第一届“ 生生不息 ”创作训练营 , 向2020年入围的120强选手征集预备由短片发展成长片的故事片及纪 录片项目,最终8个项目入选。2022年,我们扩大征集人群及范围,涵盖正在发展中和已经处于中后期阶段的项目 。2023年,升级为“创作+提案 ”为让11个项目经过与资深导师的头脑风暴后及提案培训后 ,面对来自市场的平台方、发行商 、制作公司 、制片人组成的决策人团队进行提案 。